第2揺を始める。

ここでも愛子は、機会あるごとに、具体的な茶葉例を見せながら小紅に剪定の話をしている。『この葉はもし剪定が○○だったら、、』『この葉がもっと○○だったらこの香りはもっと○○になって、そのためには剪定の時に、、』等々。

愛子によると、『おとんだけではなくこのあたりでは、剪定の目的・剪定法と原料品質の関係性がほとんど理解されていない』そうで、『剪定は原料に大きく影響する』『製茶は茶樹のお手入れからすでにスタートしている』ことを理解してもらうために、毎回毎回、毎日毎日、何度も何度も、具体的な例を見せながら説明しているそうだ。

『もっと好い香りのもっとおいしいお茶を作りたい、剪定を改善すれば可能になる。』

なるほど~。

とにかく、隊長の香りに対するこだわりはすごい。

『香りは生きている』そうで、『タイプ』があるだけでなく『動き方』にもいろいろあるという。

『それらが見えなければ(感じられなければ)、おいしいお茶は作れない。』、だそうだ。

一体どんな風に感じているのだろう??

このお茶はこれからどうなるのかしら。楽しみ~♪

第1揺青が終了し、隊長は茶葉の状態を確認しながら詳細を記録している。

隊長が時々言う『香りが生きている』。

他では聞いたことがない、そういう表現は愛子から初めて聞いた。

愛子にはどういう風に感じているのだろう?

『再現性のないもの・再現不可能なものは魅力的』、これも時々言っている。

だからずっと茶葉の側にいるのかな?

確かに香りは嗅ぐたびに変わっている。

こんな素敵な香りに包まれながら寝たいな~

いつまでもこの香りの中にいたいな~

でも今だけだからいっぱい嗅いでおこ~

はあ~、いい香り、うっとりしちゃう♡

第1揺青終了。

なになに?

あの13年の『あれ』に似ているの?えーすごい!

どこどこ?なにが似ているの?

よくわからないな、、、

とにかく揺青籠の中に頭を突っ込む、、

うわ~、フレッシュな青リンゴジュースみたいでいい香り♪

今しかない香りだからいっぱい嗅いでおこーーー

ここからどう変化していくのかしら~!

第1揺青開始。

え?もう紅邊が出ているの?

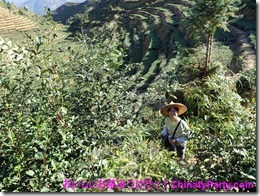

晒青中も、隊長は小紅に剪定の重要性について説明している。

というのも、愛子が言うには『(晒青中の)この樹は本来もっと好いはずなのにもったいない』『もっと品質の高い好い原料にしたい』のだそうだ。

小紅が理解しやすいように、今度はお肌に例えて原料と剪定の関係性を説明している。

愛子はいつも相手によって説明の方法を変えているのだが、同じ人に同じことを伝えるにも毎回例え方を変えている。

『それぞれの教育レベルが違いすぎる、立場によって知識や経験はもちろん習慣や興味も全く違って、それらは私たちの想像を遙かに超える。背景が違うから、物事の理解の仕方が、日本や香港で基礎教育受けた人間とはまるで異なる。私たちの常識は通用しない、常識が無いのが常識。そういう場所で、生まれてから全く教育を受けたことがない・国も立場も違う・でもその環境で立派に生きている、そういう大人の相手に対して、どうやったら自分の伝えたいことが伝わるか、目的を理解してもらえるのか、、本当に毎日手探りだよ。。。一人一人バラバラ、それぞれの基準が全く分からない。。。だから思いつく限り、特に目の前に現象があるときはチャンスだからすぐに、考えられることは全て試してみないと。。。そうすれば100やれば1は残るかもしれない。』、だそうだ。

それで今は、最近お肌の皺をとても気にしている小紅に、お肌のお手入れ(昨夜愛子が化粧品を渡しながら説明していて小紅は熱心に聞いていた)に例えて説明しているわけね~。

『茶樹も人間も同じ、保養(=お手入れ)が合っていないと、もとは状態の好いきれいな人でもそうじゃなくなる』『もっと適切なお手入れをすれば、もっと輝く』『大丈夫、まだ間に合う』と。

なるほど~、わかりやすい。

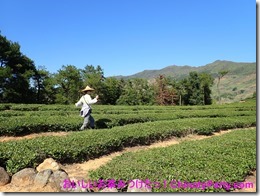

隊長は今日も、小紅に剪定のやり方を教育的指導。

作業の合間合間に、小紅を呼んで説明している。

家の前のうぇいうぇいの茶樹(うぇいうぇい管理)を参考にし、さらに生態茶の茶樹(おとん管理)のほうにも移動して、いくつかの茶樹を比べて、剪定の違いで原料の葉がどれだけ違うか、茶樹の状態の違いでどう剪定を変えるべきか、剪定のパターン等々、説明している。

愛子は10年近くも前から、滞在中に毎日毎日、毎回毎回、おとんに理解してもらえるように工夫しながら繰り返し説明してきて、おとんは毎回『わかった、理解した、できる、やる』と言いながら、結果的にあまり改善されないことから、助手の小紅にも教育的指導して、一緒におとんに説いていく作戦にした様子。

最後の地点、蝶龍山。

黙って何か考え続けている隊長。

隊長はいつも、全体を確認したうえで製茶の最終計画を練っている。

『この晴』の秋はどうするのかな?。。わくわく。

次は仙朴園。

ここもまだまだ剪定に改善の余地が、、、大いにあるみたい。

小さな一歩が、大きな変化を生む、なんて。おとん、頑張ってー。