「ある企画」のための撮影大会なり~

おとんにも撮影に協力してもらうが・・・シャッターの連写音が恐ろしい

「ある企画」のための撮影大会なり~

おとんにも撮影に協力してもらうが・・・シャッターの連写音が恐ろしい

春のような雨がようやく収まり、天気予報ではこれから曇り、晴れ間があるということで、あの「魔」が眠る場所へ茶樹たちの状態を確認にGO!

んん?ここっていつかの特王の畑では・・・ 山を回って

この廃屋、台風でさらにぼろぼろになった

てくてく・・・ 急斜面を登って

到着、やっぱりここは気持ちがいい! まだ小さい

向うから雨が来そうで急いで帰る 途中におかん茶摘み隊発見!

(このチームは28人)

おとんはきれい好きだけれど、茶碗を洗う後片付けが実は苦手。

ここでは基本隊長+副隊長がやっている。

でも、今日はなんとおとんが自分から進んで洗い出した。

しかも、洗い出すと何かを思い出したかのように、次にこれを洗い出した。

昔の鉄製炒茶鍋! 昔はここで炒茶していたそう

しかも、ごはんもこれで作っていたとか・・・

(米を炊く、野菜をゆでる)

おじいの時代にすでにあった鍋だそうで、ある時戦争のために党が全国の鉄製品を集めていたけれど、ここは山奥過ぎて集める人が担いでいけないからこの家には今でも残っているのだそうだ。

(昔は道路が整備されておらず、交通手段がなく歩いてこの家から海沿いのところまで20日間以上かかったという)

「スタートが要」の続き。

話題は、「昔の鉄観音(原料)」→「昔の鉄観音(作り方)」に突入~☆

昔のその原料を、どのように加工していたか!!!

実はこれ、過去に何度も聞いている。

が、更に聞く。

もっと具体的に、もっともっと感覚的に、知りたい。

だって、見たことないんだもん。

何度聞いてもおもしろいし、想像が広がる。

おとんの話しに、感覚がざわめく。

聞き方は、毎回違う。

視点が違う。

「茶葉の状態」だったり、

「色香りの変化」だったり、

「太陽の動きと一日の家族全体の動き」だったり、

「家族ひとりひとりのタイムテーブル」だったり、

「気候と着るもの食べもの」だったり、

毎回着眼点を変えて、何度も何度も通し(ひとつの茶葉の摘む前から仕上がりまでの流れ)で聞く。

そうすると、いつも多くはすでに聞いた内容だが、新しい情報もある。

おとん、徐々に思い出してくれるから。

それから。。。

時々聞かないと、おとん、本当に思い出せなくなってしまうから。。。

私たちは、おとんの話がもっと聞きたい、何年先までも、いついつまでも聞きたい。

だから、ふたりで協力して、努めて聞くようにしている。

今日の着眼点は、「進行のタイミング」。

はっきり言って、これ、「技術の要」。

これでお茶が変わる。

原料が同じでも10人作れば10通りの違う茶葉に仕上がるのは、

人によってこれが千差万別だから。

真似したくてもできない、センスや感覚的なものが大きい。

理屈や経験だけでは一生会得できない。

「門外不出」「一子相伝」級の製茶技術の要。

雨上がった?

気圧上がってきた?

でもまだ降りそう?

明日は摘めるかも?

うーん、、、摘まないかもしれない、、、けど、摘むかもしれない。

うわわ、、、そうとなったら今日中にやっておきたいことがたくさんある!!!

時間がないーーっっ、ふいみーん、忙しくなってきたぞーーーっっ。

【メモ:キーワード】

◆テーマ:昔の加工進行のタイミング

・標準、なし:適当、だいたい、なんとなく(それが標準!)

・根拠、なし:親の真似、経験、感覚(それが根拠!)

・こだわり、なし:摘んだら作る。採れるときに摘み、帰宅と同時に加工開始(晒青)、寝るまでに仕上げる(揺青)、起きたら開始(起火→ホン干)

・太陽と連動:明るくなったら動き出す、暗くなったら寝る、雨なら休む

・夜は松明:よく見えない、色はわからず、香りや音や手感等、感覚で判断

・人間優先:疲れたら休む、嫌になったらやめる、寝たかったら終了する、ご飯の時間になったら先に食べる、量が少なければ丁寧、多ければ適当に切り上げる、機嫌がよければ張り切る、飽きたら手を抜く

・看人作茶?:手が空いたらやる、手が回らないときはできるまで放置

なんて天然なんだ。。。標準がないのが標準だ!!!

これこそ「真の伝統法」ーー☆(笑笑)

要するに、「茶葉の都合」じゃなくて、「人間の都合」?!

人中心、人のタイミングが優先だ。

もちろん、茶葉は壊さない。

けれど、『こだわらない、適当、だいたい』、、、か。

そうよね、それが当時のありのままの姿のはず。

いや、当時なりのこだわりはあった、と私は思うけど。

ただ、それを言葉に変換していないだけだろう。

想像できる。。。

電気がない時代、日が沈めば真っ暗闇で、太陽の都合で人は動く。

となると、茶葉はどういう動きになるか。。。

ああ~~イメージが膨らむなあ~~♪

「おいしくないお茶」、の続き。

「渋みや苦味の原因は、原料と技術の多方面であげられるれど。。。、まず大きいのは原料状態かな。スタートにすでに原因がある場合は、その先どうしようもないことが多いから。」

おとん考え中。。。

◆愛子の場合

「私の原料は、摘む前からものすごくこだわっているよね。完熟のみ。未熟なのは摘まない、混ぜない、作らない。地点も混ぜない。摘む時間も摘み方も指示が細かい。。だよね?」

『そのとおりだ!』

「家に届いた段階で、他と比べてどお?揃い方とか、全体の様子とか、同じ?」

『あー違う違う。愛子のは様子が全部同じだ、非常に綺麗!他は色々混ざっている、揃っていてもそこまで揃っていない。』

「スタートが違うと、その先いろいろ変わってくるでしょ?はっきり言うと、その先の加工が全部変わる。」

おとん考え中。。。

「加工技術の話しになると際限なく広がっちゃうから、今は置いといて、、、まずは原料状態ね、全ての出発点だから。」

『好。』

そして話題は、「昔の鉄観音(原料)」へ。。。

◆昔の場合

「昔と比べるとわかりやすいかも。昔、山で摘んでいた頃、家に持って帰って晒青して広げた時、その全体の様子とか葉の状態って、どんな感じだった?今と違うところ、ある?」

おとん、思い出し中。。。

「大丈夫、ゆっくりゆっくり、ひとつずつね!」

『好!』

・採茶

「昔、おとんが山の野生の茶葉だけで作っていた頃、摘む原料はどんな【標準】だった?」

『あー【標準】なんて無い無い。行った時に摘める樹を探して摘むんだ。』

「葉の大きさは?」

『大きいのも小さいのも、なんでもあったさ。』

「芽も、柔らかい未熟な葉も、摘んだ?」

『もちろんだ、全部摘む。残せば他の人に摘まれるだけだ。』

「今のように剪定していない、自然のままの茶樹だよね?」

『当然だよ、茶樹は2~3メートルあって、数名で一本の樹を囲んで、左手でこうやって枝を下に引っ張って、右手でこうやって摘んだんだよ。』

「同じ樹だったら、どの枝も葉の大きさとか厚さとか、同じだった?」

『違う違う、上の方、中の方、下の方、みーんな違う。』

「一本でたくさん摘めた?」

『多いのも少ないのもあった。遠くから見るとたくさんあるように見えても、目の前まで行くと実際摘める葉はほとんどないこともしょっちゅうだ。多いと言っても、今の樹と比べると全然少ないよ、野生樹だからね、大きな樹でも茶葉になる部分はそんなにない。』

(剪定しなければ発芽量は少ないしね)

「今より摘むのに時間がかかった?」

『そのとおり、今のように要領よくは摘めないよ。全員で一本を囲んできれいに摘み終わったら、また次の樹へ移動する。そうやって山を歩きながら何箇所かまわるんだ。』

「場所が違うと、同じ紅芽でも、茶樹の高さや葉の大きさも違うのでは?」

『そうそう、森林の中にもあるし、岩だらけのところにもある、葉が大きい樹も小さい樹も、なんでもあった。』

「原料状態は、今に比べてバラバラだよね?」

『そうだ、バラバラだ。なーに、野生のは今のようには揃わないさ。』

・運茶

「家に持って帰るまで、今より時間かかったでしょ?」

『もちろんだよ。今のようにバイクや道もない、山の中を籠や麻袋を担いで、動物に襲われないようにみんな固まって歩くんだ。近くに見える場所でも、実際歩くと時間はかかる。』

「大きさや硬さも揃っていなくて、芽も未熟の葉も混ざった原料を、何時間もかけて家まで運んだ?」

『そうだよ。』

「家に着いた時点で、すでに部分的に変色していなかった?紅いところなかった?」

『そうだ、あったかも。。。』

「摘んでいる横で、山で晒青した日もあったんでしょ?そういう日は、もっと変色していたのでは?』

『は!そうだったかもしれない。』

「手感は、今と比べてどお?柔らかくない?論山より生態茶に近いのでは?」

『そうだ、確かに!生態茶に近い。』

・晒茶

「晒青開始した時点の香りは、今と同じ?その変化速度はどお?」

『はっきりは思い出せない。。。基本は同じだと思う、けれど、少し違う気もする。速度は日によって違ったかな。』

(それはそうだ)

「晒青撤収までの、全体時間はどう?」

『もっと短かかったような。。。そうだ、もっと早かった!』

(まあ、全体量も違うんだけどね)

「揺青開始する段階で、色とか手感とか、その全体感はどお?」

『全体の様子は。。。今に比べると揃っていなくて、いい加減な感じだ。』

◆分からないまま進むと

「昔のお茶が渋かったのも苦かったのも、なんとなく想像できるよ。スタートの時点ですでにその原因が含まれていて、そこだけを取り除くこととが知識的にも技術的にもできなかったのだと思う。そして加工中に、更に増やしたり新しく産出してしまっていた、のだと思う。」

おとん考え中。。。

「もちろんおとんは他の人より優れていたし研究していたけれど、それでも、手工の時代に成功や失敗の原因がわからなかったことがあるんでしょ?」

『あるある。』

「原因がわからないまま、時代が変わっても進めば、問題点だって継続されるはず。」

『は!』

「茶園の茶樹の時代になって、全体量や原料状態が大きく変わって、電気が通って加工法も大きく変わって、、、早く量産できるようになったでしょ?」

『そのとおり。』

「逆に、もっと分からなくなったんじゃないかなあ。。。だって、大掛かりになるほど、問題点を抽出することは難しくなるから。」

おとん考え中。。。

「改善されたことはたくさんあるだろうけれど、解決されていない基本的な問題点が消えたわけじゃないでしょ?」

おとん考え中。。。

「渋みや苦味は、相変わらず生まれたでしょ?」

『そうだ。でも、ないときもあったよ。』

「手工の時代だって、ないときはあったでしょ?」

『あった。』

「だったら、それは偶然だよね。狙ってそうなったわけじゃない。」

『そうだ、たまたまだ。もう一度同じようにしても、そうはならないんだ。愛子みたいに百発百中で成功なんて無い、考えられない。』

◆記録なしで考えると

「多分、私は考えながら作っているから。。。」

『自分も考えながら作っていた。。。』

「もちろん、そうよね。でも、考える範囲とか深さとかが、違うのだと思う。だって、記録がないと正確に思い出すことはできないから、印象に残っているイメージとか、その場で思い付いたこととか、その数日間気になっていることとか、そういうことを考えながら試してみる、そんな感じでしょ?」

『あーそのとおり、考えが浅い。。。』

「おとんはいつも深く考えているよ。けれど、分からないことがあっても確認する方法がなかったから、そのままになっているだけだと思う。だって、今でも頭の中はいつも『どうして?』でいっぱいじゃない。」

『そうだ、教えてくれる人なんてだーれもいない、聞いてもだれも答えられない、今のように学校も本もない、確認しようがない。ひとりでやって、ひとりで考えるだけだ。』

◆もっと知りたいから

「あ、そこはちょっと似ているかも!だって、「私の知りたいこと」を教えてくれる人は、今でもだーれもいないよ。」

『研究院は?』

「理論と実践は違うじゃん。教室で学べるのは自然界の一部分だよ。現場の疑問を学者に聞いても解決しないこと、おとんはいつも経験しているでしょ?」

『あーーそのとおりだーー。』

「仕方ないから自分で記録して、自分で確認しているの。だって、知りたいもん、どうやったらもっとおいしいお茶ができるのか。」

『知りたい知りたい!』

「だよねー!だから、茶葉が仕上がったら全部、製茶中の記録と照らし合わせて、確認して、分析して、調べて、また考えて、そうやって15年以上、いつも研究しながら作っているんだよ。」

『そうだ、記録!だからわかるのか!はー、ずっと知らなかった、どうして愛子がいつも書いているのか、やっと分かった!!記録~~~。』

「あ、現代茶(市場の商品茶)が渋いのはまた別の問題ね、現代技術の話しでちょっと視点が違うから、、、。」

『好。』

渋みや苦味の原因は、多方面にある。

例え原料が好くても、それを活かす技術が伴っていないと、苦味や渋みは出てしまう。

その技術面については。。。、複雑すぎて、言葉だけで説明するのは難しい。

おとんが、昔のお茶が『渋かった、苦かった』というのは、想像できる。

状況から考えるに、渋みや苦味を出さないようにしたくても出てしまう要因が、

原料が家に届いた段階で、すでにいくつもあるから。

スタートは要。

加工スタート時、原料状態の標準が違うと、その後のすべての道が変わってくる。

揃った原料とそうでない原料とでは、動きが違うので加工法が違う。

その加工中、技術的原因が分からないまま進めば、苦味や渋みはさらに増えただろう。

その代わり!!!

そこには、今のお茶には出せない「風味」があったことも、想像できる☆

私は、今のお茶にはないその当時の独特の「風味」に興味がある!!!

おとんの言うところの『野味(天然の味・野生の味・自然の味)』、という表現が近いかな。

当時問題だった苦味や渋みの多くは、今なら取り除くことができるだろう。

だけど、その状況から生まれる「独特の風味」は、、、作れないんだよなぁ~~~。

昔の環境の再現なんてできないし、、、あああ~~~。

さて、話題は、「昔の作り方」に突入~~♪

昔のその原料を、どうのように加工したか!!!

来た来た。。。個人的に一番興味があるところ~☆

おとんにとって『おいしくない』って、どんな鉄観音??

もちろん、長年一緒に飲んでいるから、その反応から経験的に知っている。

でも、はっきり聞いたことはない。

おとんが、具体的にどういうお茶を、『おいしくない』、と感じているのか。

今飲んでいるのは、うぇいうぇいのこの秋の現時点での一番好いお茶。

買い付けに来た商人達からは大絶賛で高値が付き、本人は嬉しいだろう。

だから、工人使って今朝おとんに届けさせた。

でもおとんは、『おいしくない』、を連発・・・。(※表では決して言わないよ)

聞いてみよう。

◆味のないお茶

「どこがおいしくない?」

『何の味もしない、、、白湯みたいだ、、、愛子のお茶の2日目(飲み倒した後の状態)より薄い、、、(絶句)』

「味が薄いのはおいしくない?」

『そりゃそうだよー、お茶なのにお茶の味がしないんだから。』

(そりゃそうか)

「おとんは、こういうの作ったことある?」

『ここまでのは無い、薄いのはいくらでもあるけど、一番薄くてもっと味が出た。これは、渋みも苦味もなんにも無い、、、(シーン)』

◆渋いお茶

「おとんが昔自分で作ったお茶で、おいしくなくて不満だったのは、どんなお茶?」

『渋いお茶。』

「渋いのはおいしくない?」

『ダメ、渋いのが一番好くない、どうやっても消えない。昔は多かれ少なかれ、みんな渋みがあったんだ。』

「どれも渋いの?」

『そう、渋いから子供の頃はお茶が大嫌いだった。父親(おじい)が作ったのも渋かった。自分だけでなくみんなそうだから、お茶はそういうものだと思っていた。』

「他の人が作ったのも渋い?」

『あーダメダメ、他はもっと渋い、飲めたもんじゃなかった、大人になっても人が作ったお茶を飲むのは本当に嫌だったよ。周りと比べれば自分は少ない方だった。けれど、愛子みたいに渋みが全く無い甜いお茶なんて、ほとんど作ったことがない、他で飲んだ記憶もない。』

「渋みが無い、って好いの?」

『好いに決まってるさーー、みんなそうしたくてもできないんだから。どんなに甘くておいしい味があっても、そこに渋みがあったら台無しだ。』

「そうなんだ。。。渋みを出さないように作れば?」

『ん?どうすればそうできるのか分からない。どうして渋くなるのか、分からないんだ。』

「理屈がわからないで作っている、っていうこと?」

『みーんなわからない、昔の人は学校に行ったこともないんだ。誰も知らないさ、教えてくれる人もいない。みんな見よう見まねで、なんとなく、適当に作っているんだ。』

「そうか。。。でも、もともとお茶ってそういうものだものね。」

『そうだとも、親や周りがやっているのを見て真似する、みんなそうだ。学も無いし、理屈なんて分からないさ。』

(どこの産地も基本は同じね)

『どうして愛子のお茶はちっとも渋みがないんだろう?なんでみんな甘いんだろう?苦味もないし。。。』

「それは、そうなる原因を作らないように加工しているから。。。」

『?愛子はわかるの?』

「うん、多分わかっている。もちろん、まだわからないこともあるけれど。」

『それはすごい、なんでわかるんだ?』

「だって、製茶中、全部記録しているから。。。理論も学んだし。」

『はー、そうか!記録!!!そんなこと誰もしたことがない。』

◆苦いお茶

「昔のお茶は、苦かった?」

『苦味も、多かれ少なかれ、どのお茶にもあった。』

「苦いのはおいしくない?」

『微苦は好い、でも苦すぎるのはダメ、だが渋いよりはまし。時間が経つと消える苦味もあるし、回甘になる好い苦味もあって、それを好きな人もいる。でも、渋みは時間経っても絶対に消えない。』

(そうね、苦味は味だけど、渋みは反応だから。。。特におとんは、そのあたり敏感だろう。それに苦味は、正常なものと異常なのがあるから、実際に飲まないと判断できない。)

『そういえば愛子は、ここ数年、苦味も少ない。。。どうしてなんだろう??』

「そうなる可能性を作らないように進行しているから、だと思うけど。」

『?どうやるんだ?』

よっしゃ☆

おとんの興味が移ってきた。話題を、「昔の鉄観音」に、もっていこうっっ!!!

朝の話題は、中医(漢方医)以外の民間人の薬用茶の活用について☆

「餅茶」は医者用。

なら、一般人は?

形状は分かる、手揉の「散茶」(製茶過程で固めずに乾燥させた茶葉)だ。

それを、医学の専門知識のない一般人は、どうやって薬用として使っていたの?

これまで15年以上、安渓のあちらこちらで話題にして、いろんな人から聞いてきた。

でも、みんな断片的。

前後関係も不明、かなり適当(話を盛る、想像や創作が混入、等)。

個人的には、聞くほど疑問が増えていく。

私は、ありのままを、もっと正しく、具体的に知りたい。

全体像をまとめて話せる人が、いないのよねぇ。。。

おとん、がんばって思い出して!!!

一地域、このあたりに限った話でいいから。

「餅茶」のインタビューーで、昨夜記憶の扉が少し開いたからね!

聞くなら今がチャンス☆

湯を沸かしながら、インタビュー開始。

【メモ:今朝聞いた内容】

◆テーマ:漢方医以外の民間人の「薬用茶」とその活用方法について

◆概要:『あるにはあったが貴重、持っている家は少ない、文化や知識がある民間人はほとんどいないから。製茶した野茶を茶瓶に保管し、1000天毎に[火共]焙、または冬蜜に漬けて保存。必要な時に少しずつ飲む、3gで十分。古くなればなるほど効果がある。(以前聞いたのとほぼ同じ内容)』

Qどんなときにどうやって飲む?

A腹痛、消化不良、げっぷ等 → 「塩茶」:必要な時に鍋で少量の塩と茶葉を一緒に炒ったものをお碗や大杯等に入れ熱湯で抽出

A下痢 → 「冬蜜と一緒」に、或は「冬蜜漬け」を、お碗や大杯等に入れ熱湯で抽出

A常時 → そのまま淹れる、お碗や茶具等で。清涼解毒、保険(予防?)

Qいつ頃まであった?

A多分、真空機が使われ始めた90年代中頃(茶葉の保存方法が変わったから?)

湯が湧いた。

『さっき届いたばかりのお茶をみんなで飲んでみようっっ♪』byおとん

早朝、工人が食料と一緒に届けてくれたらしい。

【現代茶】、うぇいうぇいの新茶だ☆

そうしようそうしようっっ♪

しまった・・・。

おとん、これをひとくち飲んで、悲しい顔に変わってしまった。

ひとくち飲むたび、『おいしくない』、と繰り返す。

『おいしくない・・・。愛子のお茶の2日目より薄い・・・。本当においしくない・・・。』

ひぃぃぃーーー。

もうおとんの頭は「薬用茶」から離れてしまった。

今おとんの頭の中は『おいしくない・・・』、で支配されている。

こうなったら、しかたない。

数あるインタビューテーマのどれかに繋げないと。。。

気候が回復してきた、製茶開始が近い、インタビューの時間はもうすぐなくなる。

もっと昔の話を聞いておきたい。

いつのまにか話題は、「民間人の薬用茶」→「おいしくないお茶」に。。。

ここから、「昔の鉄観音」の話題に、つなげるのだ!!!

まず知りたい。

おとんにとって『おいしくないお茶』、って、どんなお茶??

昔、このあたりには薬用の「餅茶」があったんだって☆

(※餅茶=緊圧茶の一種、製茶過程で圧縮して円盤型にした茶葉)

「鉄観音の餅茶」だよーーー、うわあああ~~♪

薬用茶については、これまでにもいろいろ聞いてきたけれど、これは初めて聞いた!!!

薬用なので、原料は当然、「野茶」=天然野生の紅芽鉄観音。

その「餅茶」ーーー、うわあああーーー☆

【メモ:昨夜聞いた内容】

◆テーマ:このあたりの昔の「薬用茶」について

◆おとん証言:『いくつか種類があるが、「餅茶」もあった』

Qどこにあった? A中医(漢方医)の家

Qいつ誰が使う? A中医が病人に処方

Qどんな病気? A中医に聞かないと分からない

Qだれが作る? A中医が薬草が分かる農民にオーダー

Q作り方は? A非常に簡単、野茶(=天然野生紅芽鉄観音)を殺青後、布で包んで、石?かなにかの重しで押しつぶして圧縮後、ゆっくり乾燥。何年も寝かせる、年月が経つほど効果があり高価になる

Q大きさは? A大小不同

Q形状は? A不均一、標準はない

Qどうやって使う? A単独ではなく、包丁で必要量切って、他の中薬とミックスして処方。泡(茶具と熱湯で抽出)するのではなく、煎じて飲んだり、塗ったり?

Q作ったことある? Aない

Q作っているのを見たことは? Aない、現物は何度か見た

Q処方している現場を見たことは? Aある

Q最後に見たのはいつ? A成人前、10代の頃。(1970年代前半頃か?)

「塊にした鉄観音」があったなんて、初めて聞いた!!!

「商用」のだったら、時々見かけるよ。

茶市場や観光地の店で、以前から売っている。

でもあれは、「鑑賞」や「収蔵」目的で作られた「商用茶」。

だけど、これは「実用茶」の話し。

昔の人々の生活の中で、実際に「薬用」として「活用」されていた鉄観音。

すでに絶滅した習慣。。。

わあああーーー、飲んでみたい~~~、どんな味がするんだろう~~♪

想像するに。。。

おいしい感じではないだろう、原料のままに近い。

加工はほとんどしていない、とってもシンプル。

おいしさは追求していない、嗜好品ではないからね。

加工も保存も、飲み物としてではなく、薬草の効能を活かす方向よね。

「塊」にしておくと、保存力しやすく、他にもいろんな効果が期待できるし。。。

塊?!

あれれ??

そういえば、私、似たようなもの作ってるわ!

一泡球~~☆

あれも、鉄観音の「塊」だ!

もしも中身が「天然野生」だったら、一泡球は間違いなく「薬用球茶」(笑笑)だねーーー♪

一泡球が1000天超えたら、どんな味香りになるんだろう???

疑似体験できるのでは??

手揉じゃないし、餅茶でもないけど、緊圧茶という意味では同じ。

一泡球以外に、鉄観音の塊なんて見たことないし。。。

うん、できるとしたら一泡球しかない!

1000天超えが、薬用茶の一条件。

一泡球を最初に作ったのが13秋だから。。。、そろそろ1000天。

できるじゃん!

でもあれは作れる数が少なすぎて、手元にほぼ残っていないや。

誰か品茶会に持ってきてーーー。(笑笑)

「鉄観音の餅茶の老茶」、か。。。わあああ~~~~、どんな味どんな味♪(想像中)

もし一泡球が薬房の天井にいっぱい吊るされていたら。。。どひゃあーーか~わ~い~~♪

妄想が止まらない。(笑笑)

ここまで、昨夜の簡単な流れ。

朝のインタビューは、この続き。

「民間人の薬用茶の活用について☆」

餅茶は、医者用でしょ?

じゃあ、医者以外の一般人は、どうやってお茶を薬用として使っていたの?

具体的に知りたい!

早朝、安眠中。

おとんの大きなおしゃべり声(電話している)で、目が覚めてしまう。

まただ・・・。

おとん、うるさいーーーー!!! 朝は、だまれーーー!!!

本当に腹が立つ。

安眠中に、すぐ近くで、延々と大声で話され、無理やり目覚めさせられる。

これ、たまらない。

慌てて口に指を当てても、もう遅いわ。

何百回同じこと繰り返している?

自分が起きたら世界中も起きるのか?

まだ寝ている人間がいること、そういうときは静かにすること、忘れる。

いや、知ってはいるだろうが、情報と言動が連動していない。

製茶中は、失礼ながら、本気で殴りたくなる。

そっちは昼寝もして夕食後すぐ眠って、一日半分は寝ている。

こっちは午前から夜通し作業して、朝方やっと横になれる。

疲れきって眠りに落ちた人間が起こされる程の大声で近くで話し続ける。

はっきり言って、拷問だよ・・・。

「朝は、静かにして、電話は外でして。」

こんな単純なこと、一体何年お願いしたら、できるようになるんだ・・・。

あ~~、ゆっくり眠れると思ったのに・・・、目覚めから疲れる。

起きてまたおとん教育だ・・・、これ製茶中にやられたら、本当に体がやられるから。

さて、お天気は?

朝から毛毛雨。

今日も摘めないね。

でも気圧は変わってきている、明日はいけるかな。

朝のお茶タイム♪

さっそくおとんインタビュー!

昨夜の「薬用茶」の続きが、もっと聞きたい。

おもしろい話しが出たのー!!!

せっかく引き出し開いたので、ここでもっと突っ込んで聞いておきたい。

あのね。。。、昔、「餅茶」があったんだってーー☆

今夜のお茶。

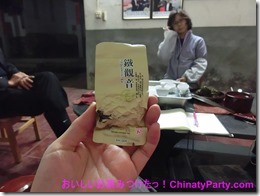

昨日飲まなかった、「金字塔」13春【初代樹】。

これ、薬香が強く出る時があるの!

確率はかなり高い。

が、いつも出るとは限らないし、出ても毎回強弱が違う。

すでに1000天を超え、もし出たら「薬香の老鉄(老茶)」だ、かなり強い「鍵」になる☆

(※「薬用茶」と「薬香」は別物。「薬用茶」の香りが「薬香」ではない。)

お願い、少しでも好い。。。今夜出てーー!!!

今夜おとんにインタビューするのは、昔の「薬用茶」について☆

その記憶の扉を開くには、「薬香」のある茶葉を飲むしかないっ!

言葉だけの質問に返ってくるおとんの言葉は、信用ならない。

飲ませるのだっ!

その「鍵」となる味を。

そうすれば鮮明な感覚と記憶が蘇る。

一度扉が開けば、次々に引き出しが開かれる。

おとんがどんな引き出しを持っているのか、私たちには想像つかない。

時に本人も忘れていたようなびっくり箱が飛び出す。

別世界の扉が開くこともある、それならそれも好。

おとんの感覚を当時に誘う!

私たちとお茶は、その手伝いをする。

時々ね、なんでこんなことしているんだろう?

と、ふと思うことがある。

今回、雨のお蔭で連日ふいみんとじっくりミーテイング。

これまでのこと、これからのこと、いろいろ話している。

その中で、「原点」みたいなもの、お互い振り返ってみた。

私が安渓に最初に来てから、17年。

いろいろなことをしてきたが、全てに原点がある。

更に、全てが無数の原点で結ばれている。

原点が原点を生み出す、という感じ。

「薬用茶」☆

それは多分、「私の鉄観音」の原点だ。

03秋【天然野生】。

私が「おとんの山の家」に来ることになったきっかけ。

「愛子鉄観音」を作ることになる出発点。

強烈に惹かれた。

売られている鉄観音とは全く異質。

これを飲み続けたくて、仲間(茶友)を探し始めた。

後に知る、これが「薬用茶」の原料。

翌年山が焼かれて母樹が絶滅、二度と作れなくなってしまうのだが、

そこからいろんなことが始まる。

多分私は、あれを飲みたいんだ。

どこかであれを探求しながら、作り続けているのだと思う。

その道程で、想像を超える茶葉が次々に生まれてきた。

だが、あれはまだ無い。

分からないことがたくさんある。

私は昔の薬用茶のことを知らない。

薬用茶が現役だった時代、その現場に立ち会っていないから。

でも、その時代はもう二度と来ない。

資料もない、現物も残っていない、当時を生きてきた人ももうほとんどいない。

知りたいことがいっぱいあるの。

おとん、教えて!思い出して!!

さあ、始めようっ♪

13春【初代樹】、頼むね。

茶葉におまじない。。。

。。。「おとんの薬用茶の扉よ、開け~~~~~~、お茶っっ☆」(笑笑)